I. Schémas

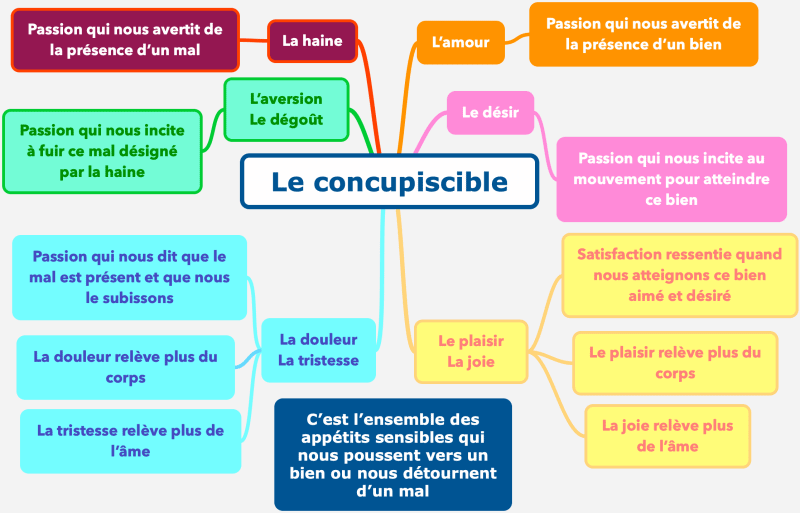

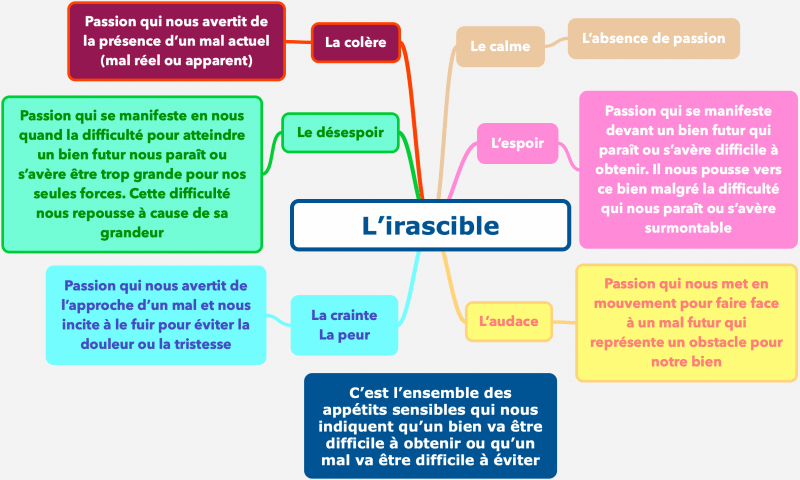

Thomas d’Aquin, dans la Somme Théologique I-II, 22-48, donne une liste de 11 passions de l’âme. Selon lui, toutes les autres passions de l’âme peuvent se ramener à un mélange de ces 11 passions. Pour mieux mémoriser ce qu’il nous dit, j’ai réalisé 2 mindmaps, les voici :

II. Explications

À côté de la volonté qui est un appétit intellectuel, nous avons aussi des appétits sensibles que Thomas d’Aquin appelle passions de l’âme. Par appétit, il faut entendre aujourd’hui, à la fois le mot besoin et le mot désir, ainsi que ce que nous désignerions par notre mot émotion.

Dans cette partie de son œuvre, Thomas d’Aquin ne semble pas considérer le mimétisme des désirs, ni celui des émotions. Ce qu’il dit envisage plutôt ce que nous pourrions désigner aujourd’hui par le terme de désirs personnels ou d’émotions personnelles, même si quand on parle de désir ici, il ne s’agit que d’une des passions de l’âme parmi les 11.

Il me semble donc que ce petit article complète bien, à la fois le cours sur le désir, mais aussi le cours sur la liberté de qualité puisqu’elle demande le développement d’une vertu particulière que l’on appelle tempérance, qui consiste à modérer nos passions. Nous verrons cette dernière vertu dans le cours sur le bonheur.

Il me semble que pour conduire notre vie vers le bonheur, une synthèse de la pensée de Thomas d’Aquin et de René Girard est fort utile. Je vous encourage donc à mémoriser ces deux manières de penser.

Il est bon aussi d’ajouter que la sensibilité, qui nous donne généralement les passions, perçoit les individus, c’est-à-dire les objets individuels (avec le sens générique du mot objet qui désigne toute chose qui se présente à nous). L’intelligence, quant à elle, perçoit les relations entre les objets individuels.

Le concupiscible et l’irascible

Thomas d’Aquin désigne par le concupiscible l’ensemble des appétits sensibles qui nous poussent vers un bien ou nous détournent d’un mal. De manière assez surprenante, on s’aperçoit que les découvertes récentes sur les émotions redisent ce que Thomas d’Aquin disait déjà au XIIIème siècle : les émotions ne sont pas des ennemis mais plutôt des sources précieuses d’information. Bien sûr, il nous faut apprendre à les apprivoiser par la tempérance ou la mansuétude, mais elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes bien qu’elles peuvent être très désagréables à vivre.

Il désigne par l’irascible l’ensemble des appétits sensibles qui nous indiquent qu’un bien va être difficile à obtenir ou qu’un mal va être difficile à éviter. Là encore, les passions qui relèvent de l’irascible nous sont précieuses car elle nous permettent de repérer rapidement les difficultés à venir.

Notre âme est donc dotée d’une sorte de boussole intérieure qui nous indique ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais : Thomas d’Aquin parle des inclinations naturelles. Nous verrons dans le cours sur la conscience que ce qui fournit les principes généraux du fonctionnement de cette boussole s’appelle la syndérèse. La syndérèse, c’est la petite voix de la conscience qui nous aide à discerner le bien du mal, qui nous incite à faire le bien et qui murmure en nous contre le mal. Malheureusement, cette syndérèse subit parfois des entraves qui l’empêchent de jouer son plein rôle. Ces entraves sont multiples, mais c’est souvent en lien avec des émotions ardentes, ou encore avec le ressentiment.

Voici une mindmap présentant les principales entraves à la syndérèse :

Ici dans cette présentation des 11 passions de l’âme, nous n’évoquerons pas les dysfonctionnements des passions. Nous étudierons les passions (les émotions) telles qu’elles se présentent quand elles jouent leur rôle naturel.

Les 11 passions de l’âme

Les 6 passions du concupiscible

Parmi les 11 passions de l’âme, les passions du concupiscible sont au nombre de 6, l’amour, le désir, le plaisir (ou la joie), la haine, l’aversion, la douleur (ou la tristesse) :

- L’amour est la passion qui nous avertit de la présence d’un bien pour nous (ce bien peut être réel, mais malheureusement, si notre âme est déboussolée, il peut aussi n’être qu’apparent). La distinction entre bien réel et bien apparent est essentielle car elle permet de comprendre l’origine de nos mauvaises actions.

- Le désir est la passion qui nous met en mouvement pour rejoindre un bien (réel ou apparent). C’est une tendance qui nous porte vers un bien aimé.

- Le plaisir est la satisfaction ressentie quand nous atteignons ce bien aimé et désiré. Il est possible de distinguer le plaisir de la joie dans le sens où le plaisir relèverait plutôt du corps et la joie plutôt de l’âme. Cependant, Thomas d’Aquin les met ensemble car ce sont des passions qui correspondent à une satisfaction dans la présence d’un bien.

- La haine est la passion qui se manifeste à nous sous forme d’une répulsion vis-à-vis d’un objet mauvais ou d’un mal, mal réel ou mal apparent. C’est la passion qui nous avertit qu’un objet est mauvais pour nous. La haine n’est donc pas quelque chose de négatif en soi. Ce qui est négatif, c’est quand cette haine l’emporte sur le discernement ou quand elle se porte sur un objet qui n’est qu’un mal apparent, ou qu’un mal partiel.

- L’aversion ou le dégoût est la passion qui nous met en mouvement pour fuir le mal désigné par la haine.

- La douleur est la passion qui nous avertit que le mal est présent et que nous le vivons ou le subissons. Il est possible de distinguer la douleur de la tristesse, la douleur relevant plutôt du corps et la tristesse, plutôt de l’âme.

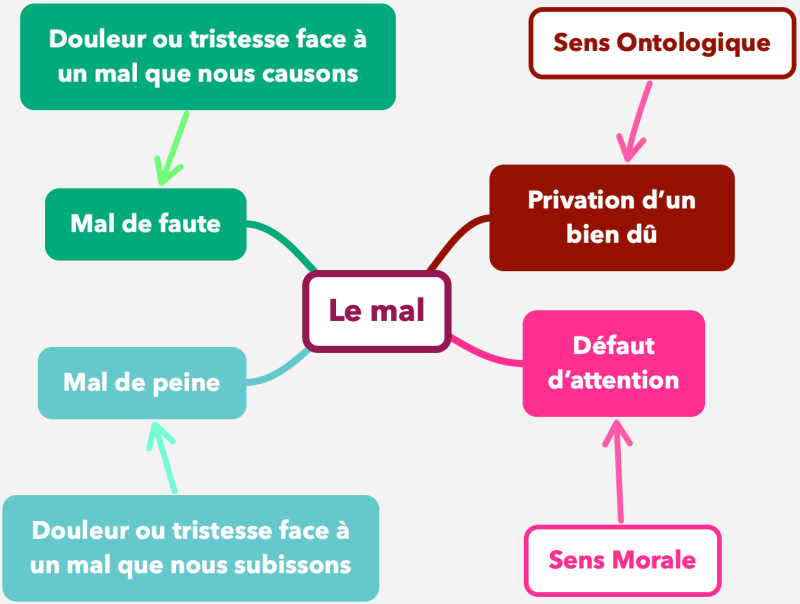

J’en profite pour rappeler que le mal, au sens ontologique, se définit par Thomas D’Aquin comme la privation d’un bien dû. Un bien dû, c’est un bien qui correspond à notre nature, c’est un besoin qui est requis par notre constitution (notre espèce), par notre unicité (ce qui fait que nous sommes différents de tous les autres membres de notre espèce). Ce besoin peut aussi bien être corporel, psychique ou spirituel, puisque nous sommes l’union d’un corps, d’une âme et d’un esprit.

L’origine du mal que nous causons vient d’un défaut d’attention à la droite règle (donnée par la syndérèse) de notre part. Nous nous laissons prendre par les entraves à la syndérèse et au lieu d’écouter notre syndérèse nous prenons des décisions influencées par des émotions ardentes, des désirs ardents, etc. C’est pourquoi on distingue le mal au sens ontologique, c’est-à-dire l’impact qu’il a dans la réalité, du mal au sens moral, c’est-à-dire ce qui cause ce mal ontologique.

Les 5 passions de l’irascible

Parmi les 11 passions de l’âme, les passions de l’irascible sont au nombre de 5, l’espoir, l’audace, le désespoir, la crainte et la colère :

- L’espoir se manifeste devant un bien futur qui paraît ou s’avère difficile à obtenir. Il nous pousse vers ce bien malgré la difficulté qui nous paraît ou s’avère surmontable. On peut distinguer l’espoir de l’espérance dans le sens où l’espoir, c’est de croire que nous avons en nous-mêmes les forces suffisantes pour atteindre ce bien futur malgré la difficulté. L’espérance serait alors le fait de croire que même si nous n’avons pas nous-mêmes les forces suffisantes pour le faire, nos proches ou d’autres personnes bienveillantes pourront nous aider à atteindre ce bien futur. Il ne faut pas confondre l’espoir et l’espérance avec la vertu théologale qu’on désigne aussi par le nom Espérance. Il faut donc distinguer l’espérance de l’Espérance, on pourrait dire l’espérance au sens horizontal du terme avec l’Espérance au sens vertical du terme. La vertu d’Espérance, est une vertu qui nous est donnée par Dieu (dans la tradition judéo-chrétienne), où nous obtenons la confiance dans l’aide bienveillante de Dieu à notre égard, même si cette aide est parfois difficile à comprendre pour notre pauvre intelligence, on appelle cette aide : la Providence. Nous pouvons posséder l’Espérance sans posséder ni l’espoir ni l’espérance : nous ne croyons pas forcément en effet à la suffisance de nos propres forces ou à la suffisance des forces humaines, en revanche nous pouvons croire en la Toute Puissance de Dieu. De même nous pouvons posséder l’espoir et l’espérance sans posséder la vertu théologale de l’Espérance : nous croyons en nos propres forces mais pas en l’aide de Dieu (peut-être parce que nous ne croyons pas en l’existence de Dieu).

- L’audace nous met en mouvement pour faire face à un mal futur qui représente un obstacle pour notre bien. ce bien peut être réel ou apparent.

- Le désespoir se manifeste en nous quand la difficulté pour atteindre un bien futur nous paraît ou s’avère être trop grande pour nos seules forces. Cette difficulté nous repousse à cause de sa grandeur.

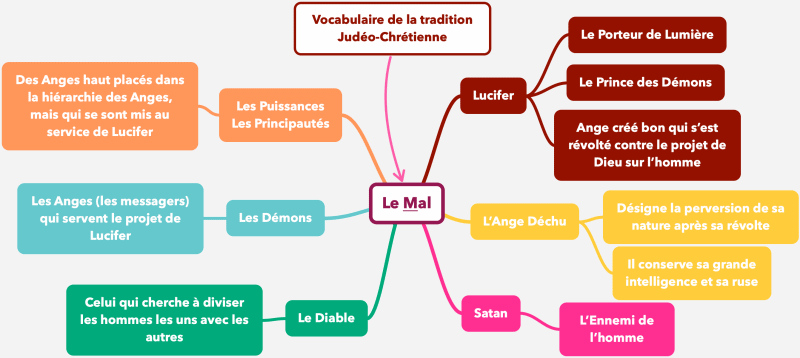

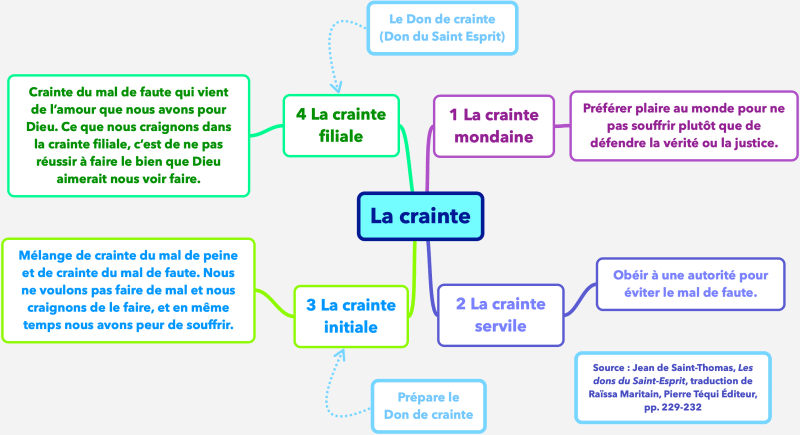

- La crainte (ou la peur), c’est le mouvement de retrait face à un mal futur. La peur est donc une passion qui nous avertit de l’approche d’un mal et nous incite à le fuir pour éviter la douleur ou la tristesse. Il peut exister des peurs illégitimes car nous prenons pour un mal réel, un mal apparent. Mais autrement, la crainte est globalement une bonne chose. Elle peut même être beaucoup plus qu’une passion de l’âme puisqu’elle peut même être un Don de l’Esprit Saint (un don de l’Esprit Saint dépasse en quelque sorte une vertu). Dans la tradition chrétienne la notion de crainte peut en effet désigner des choses très différentes. Jean de Saint-Thomas, disciple de Thomas d’Aquin du XVIIème siècle, distingue dans son livre Les dons du Saint-Esprit, 4 sortes de crainte. Pour comprendre les distinctions qui suivent, il faut déjà distinguer le mal de peine du mal de faute. Le mal de peine désigne la douleur ou la tristesse que nous pouvons éprouver face à un mal que nous subissons. Le mal de faute désigne la douleur ou la tristesse que nous pouvons éprouver face à un mal que nous causons.

- La crainte mondaine : c’est le fait de préférer plaire au monde pour ne pas souffrir plutôt que de défendre la vérité ou la justice. Cette crainte est mauvaise, il est possible que ce soit elle qui soit en partie impliquée dans ce qu’Hannah Arendt appelle la « banalité du mal ».

- La crainte servile : c’est le fait d’obéir à une autorité pour éviter le mal de faute. Elle est servile car c’est se comporter comme un esclave vis-à-vis de cette autorité, ce n’est pas par un choix volontaire. Elle est cependant bonne car elle nous évite d’être cause du mal (à condition évidemment que l’autorité en question soit bonne aussi).

- La crainte initiale : c’est un mélange de crainte de mal de peine (de la douleur ou de la tristesse) et de crainte du mal de faute. Nous ne voulons pas faire de mal et nous craignons de le faire, et en même temps nous avons peur de souffrir. C’est une initiative personnelle à la différence de la crainte servile. Cette crainte est positive dans le sens où elle développe en nous la charité (le fait de ne pas faire le mal au prochain, ou de résister au mal pour faire le bien). Elle est cependant imparfaite car étant mélangée de la crainte du mal de peine, nous pouvons manquer d’initiatives dans certaines circonstances par peur de la douleur ou de la tristesse.

- La crainte filiale ou révérentielle : c’est la crainte du mal de faute qui vient de l’amour que nous avons pour Dieu. Ce que nous craignons dans la crainte filiale c’est de ne pas réussir à faire le bien que Dieu aimerait nous voir faire. C’est la peur de le décevoir, non pas parce que nous aurions peur de son jugement, mais parce que nous avons peur de ne pas réussir à le remercier par nos actes pour sa bienveillance, c’est une sorte de peur de notre ingratitude à son égard. Le don de crainte correspond à la crainte filiale. C’est comme la crainte que tout enfant ressent quand il aime vraiment son père ou sa mère : il a peur de les décevoir, non pas parce qu’il a peur d’eux, mais au contraire parce qu’il les aime tellement qu’il veut réussir à leur dire merci en faisant preuve d’autant de bonté qu’eux dans ses propres actes. Cette peur est très positive car elle nous donne l’énergie, le courage, d’affronter les douleurs et les tristesses pour réussir à faire le bien. En fait, la crainte filiale est le témoignage que nous avons un amour puissant en nous pour Dieu (au sens de « Deus caritas est ») et que cet amour est plus puissant que la peur des douleurs ou des tristesses et nous rend alors capable d’agir en recherchant la justice dans nos actes. Chez une personne non-chrétienne, ce serait le don que l’amour de la bonté et de la justice lui fait pour la rendre capable de faire le bien sans craindre les souffrances et les rejets du monde.

- La colère, c’est la passion qui nous avertit de la présence d’un mal actuel (mal réel ou apparent). Le mal est donc présent ici et maintenant, ou il nous apparaît comme présent.

Aristote opposait le calme à la colère, mais Thomas d’Aquin ne considère pas que le calme soit une passion de l’âme. Au contraire, il juge que le calme est l’absence de passion et non la passion opposée à la colère. Je vous mets ici, une mindmap résumant les distinctions concernant la crainte :

L’espoir et l’Espérance

Je reviens maintenant sur des choses que j’ai déjà dites plus haut, elles me semblent essentielles donc un peu de répétition ne fera pas de mal.

Il faut distinguer l’espoir de l’Espérance. L’espoir est une passion de l’âme, il indique qu’un bien futur difficile à obtenir reste cependant accessible pour nous grâce à des efforts. L’Espérance, n’est pas une passion de l’âme, c’est une vertu théologale. Par théologale, on entend ce qui nous est donné par l’intelligence de Dieu. L’Espérance, c’est la vertu qui permet de nous en remettre à la Providence Divine. Pour le dire autrement, c’est la force morale qui nous fait connaître et qui nous motive pour un bien qui nous est inaccessible par notre propre force, mais qui peut le devenir par l’augmentation de notre force par l’action de Dieu en nous, ou par l’action mystérieuse de Dieu sur l’harmonie des événements du monde. L’Espérance, c’est la confiance en l’action de Dieu dans le gouvernement du monde.

Avec cette distinction, il devrait apparaître clair que de nombreuses personnes peuvent être plein d’espoir mais sans Espérance puisqu’il faut une autre vertu théologale pour obtenir l’Espérance, c’est la vertu théologale de Foi. Bref, ceux qui ne croient pas en l’existence de Dieu, ni en sa bonté, ne connaissent pas l’Espérance mais peuvent très bien connaître l’espoir.

De manière surprenante, certains athées ou certains agnostiques qui disent ne pas avoir la foi sont capables d’agir pour le bien et contre le mal, alors même qu’il n’y a aucun espoir. C’est une sorte de pari fou pour le bien qu’ils font envers et contre tout. On ne peut qu’être admiratif de cette approche quand d’autres personnes disant avoir la foi, baissent les bras face au mal !

Approfondissement

Vous trouverez sur le site Aquinas, deux articles complémentaires qui complètent particulièrement bien cet article :

- Un article intitulé « Apprenez à identifier vos passions » où vous aurez aussi des extraits de texte de la Somme Théologique de Thomas d’Aquin ;

- Un article intitulé « La morale et les passions selon saint Thomas d’Aquin » qui donne une synthèse de la morale thomiste. Vous y trouverez plusieurs vidéos du dominicain Luc-Thomas Somme expliquant par oral ce que vous venez de lire, et plus encore…

- Un article plus détaillé sur « les passions et la temporalité », écrit aussi par Luc-Thomas Somme, parue dans la revue d’Éthique et de morale de 2009.

Il est bon d’ailleurs de terminer par l’une des vidéos du père Luc-Thomas Somme, celle qui porte sur les passions de l’âme :